| Cultura Vasca |

| Tema 5.5: El Txistu País Vasco: siglos XVI y XVII |

En el s. XVI, y sobre todo en el s. XVII, parece que el conjunto de flauta y tambor comienza en el País Vasco una trayectoria divergente con el resto de Europa.

El País Vasco parece constituir una excepción a la decadencia anterior: hay muchas referencias a la utilización del conjunto flauta-tambor (juglar, jular, tamborín, tamborino) en los siglos XVI y –sobre todo– XVII.

Hay muchas preguntas pendientes: ¿existe una continuidad con la Edad Media? ¿De verdad constituye el País Vasco un caso único?

En el siglo XVII se multiplican las referencias y aparecen los primeros tamborileros contratados como músicos municipales (pagados con dinero o con aprovechamiento de tierras).

De todos modos, la consideración social de los tamborileros era baja o muy baja.

En estos primeros contratos se observa ya la voluntad controladora de los municipios:

| Y sus mercedes, atendiendo a que ha de haver en las fiestas públicas quien regocije el pueblo, le señalaron [al tamborilero municipal] 16 ducados de vellón por este año con que los tres días últimos de carnes tolendas, los de el corpus, y su octavario, San Juan y San Pedro y Nuestra Señora de Agosto, debalde sin hacer ausencia, y que en los días festivos haga la música a tiempo y horas tempranas de modo que se escuse el escándalo de andar dançando de noche (Errenteria, 1651). |

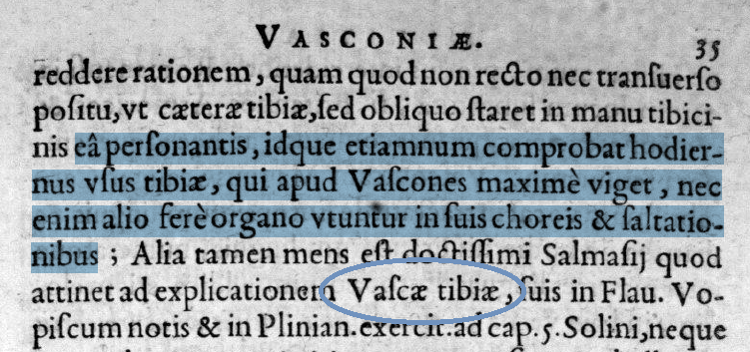

En este contexto, en el que la presencia del tamboril es muy fuerte en todo el País Vasco, se produce un hecho que va a tener gran importancia: Arnaud d’Oihenart, en su Notitia Utriusque Vasconiae (1683) lo denomina vasca tibia.

|

La expresión se había usado mucho entre los autores romanos tardíos (Julio Solino, especialmente). Oihenart enlaza así nuestra flauta con la antigüedad clásica. |

La diferencia entre los estamentos sociales se recrea también a través de la danza.

La danza popular es tachada de deshonesta y pronto empieza a ser perseguida (aunque este hecho no es nuevo en absoluto).

| Los Rexidores de esta Muy Noble y Leal Ciudad de Pamplona, por cuanto los bayles y danzas de los mozos y mozas de servicio de la dicha Ciudad en los días de fiesta se hacen con mucha descompostura de señales desonestas,

como son abrazarse los mozos con las mozas con ademán de besar y otras causas de atrevimiento, y mal parecer donde baylan, y porque también a esta causa dexan de servir como deven y son obligados a sus amos, acudiendo a su

remedio y evitar cosas de deshonor que de semejantes libertades podrían subceder, que devian mandar y mandaron que de aquí en adelante, en ningún tiempo, los Julares sean osados de hacer son [en invierno, hasta 4 h. después

del mediodía; en verano, hasta las 20:00 h.] y esto se entienda en las calles publicas tan solamente, y no en las cassas y entradas como lo hacen, aunque llueva […] y que los tales julares […] hagan saber a los danzantes que

sean muy compuestos en sus danças, sin hacer acometimiento de besar ni abrazar, aunque sea burlando, a las mozas con quien danzaren, […] ni hagan señal ni demostración alguna que parezca deshonestidad, so la dicha pena,

antes vien con mucho comedimiento y cortesía acabado su bayle se despidan, y si el tal Jular viere que no cumplen asi les deje de hacer son […] (Ordenanza para los oficios y gremios del Ayuntamiento de Pamplona, 1595) |

La danza (y el tamboril) se asocia frecuentemente a los bailes de los akelarres.

La estigmatización por parte de las clases dominantes de la danza tenía otro componente: la imposición por el poder político francés y español de su propia cultura (la única racional, frente a unas prácticas populares salvajes y abiertamente sospechosas de satanismo).

A pesar de las prohibiciones, la documentación del s. XVII muestra claramente la gran importancia social del baile popular.

|

La danza más popular es, con sus múltiples variantes, la que hoy conocemos mayormente como Aurresku (también soka-dantza, ingurutxo, karrika-dantza, etc.) El aurresku recrea la cohesión social (los puentes, que eliminaban al otro)

La cohesión social es, además, jerarquizada (la dignidad de aurresku y atzesku). Impedir el acceso al baile, detener o molestarlo, ocupar un puesto u otro, eran graves ofensas (frecuentes riñas y pleitos, en ocasiones de gravedad). Con todo lo anterior, la separación de los gustos musicales de las clase altas y las populares se incrementó a lo largo del s. XVII

|

inicio |

| Alexander Iribar >> Cultura Vasca >> El Txistu |

| Comentarios: alex.iribar@deusto.es |